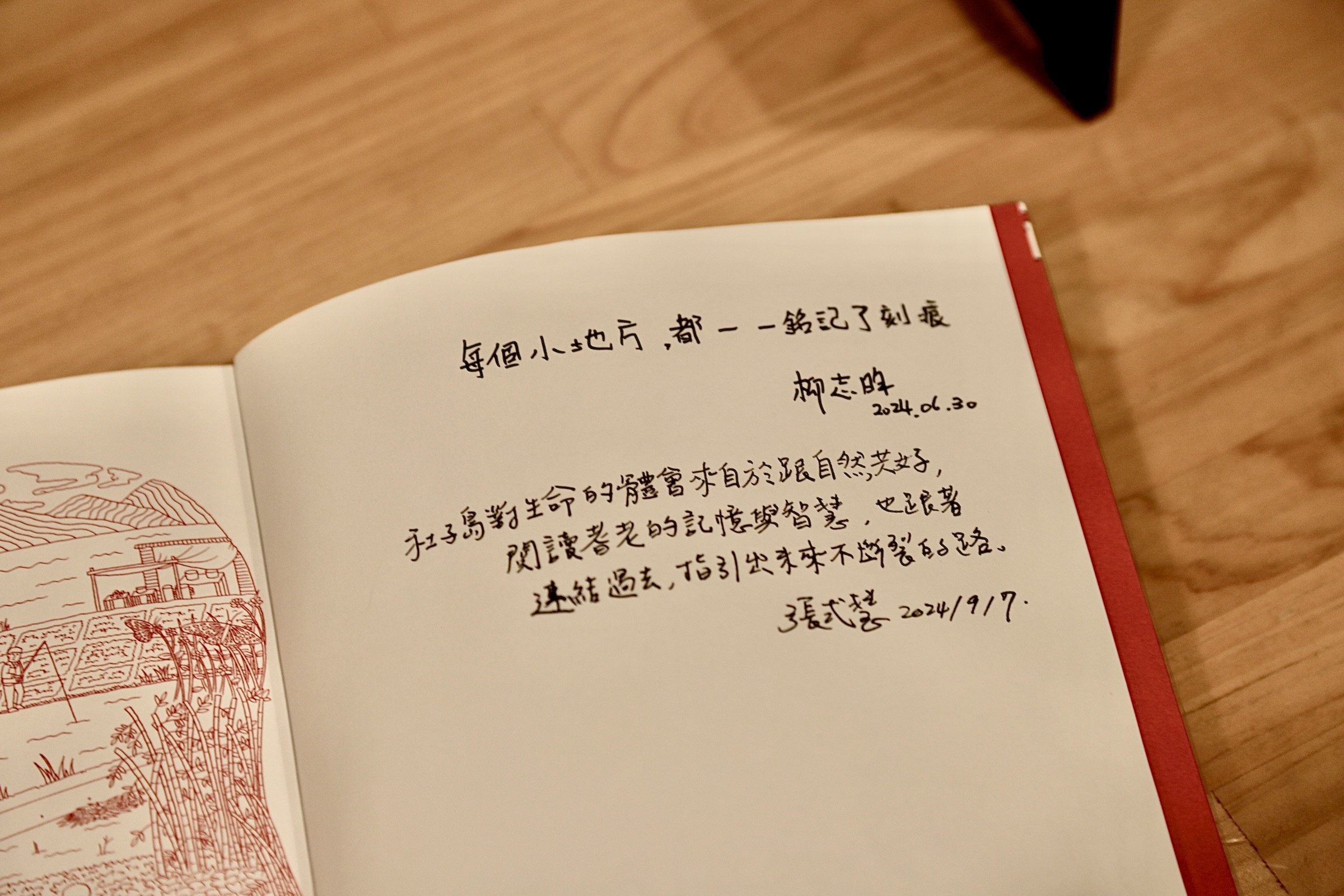

第二場講座中,由《城中一座島》另一位作者——張式慧向大家以生態與水文角度分享社子島的其中一個樣貌。社子島長久以來依水而生,是臺北市少數依然保持原生生態的地方,其豐富的溝渠系統支撐著農業發展,林地、農田與河道也孕育出多樣的動植物生態。

張式慧講師特別介紹了由社子島居民發展出的——「李復發號」土地輪耕制度,為居民應對洪水而發展出具高度適應性的一種制度,他們將土地劃分為三個區域,其中變動性最高的區域由成員輪流持有,並每十年進行一次土地輪耕,可以有效分散農作物受洪水侵害的風險,同時也能避免土地資源分配的不均,展現出他們在面對洪水威脅時展現的韌性與永續經營的智慧。雖然水道系統已經在歷史的演變中消逝,但社子島仍保有部分自然圳道的遺跡,儘管現代治水工程改變了水道面貌,島上依然保留著許多與水共生的文化記憶,像是浮洲迎接端午節時,會邀請神明至船上進行祭拜等儀式,在日常生活中與水有許多親密的聯繫和連結。

張式慧講師表明,雖然可能有很多人認為社子島僅是一塊「閒置土地」,但卻忽略了社子島其實是臺北市內少數仍然保留著原生生態的區域。島上的環境提供生物良好的棲息地,是臺北的重要都市冷島,能夠緩解熱島效應,亦能夠改善空氣品質。