圖/Ai示意,本團隊改繪 文/潘宗毅

2025.12

近年來,氣候變遷對全球城市帶來的衝擊日益加劇,臺北市身為人口稠密的都會區,其面臨的挑戰更具複雜性與急迫性。根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)的第六次評估報告(AR6)資料,未來臺北市遭受氣候變遷的衝擊,將主要來自於長延時強降雨與熱浪事件發生頻率的顯著增加。這不僅會導致城市積淹水災情發生的機率上升,連帶極端高溫所引發的熱傷害案例也將隨之攀升,形成典型的複合式災害威脅。

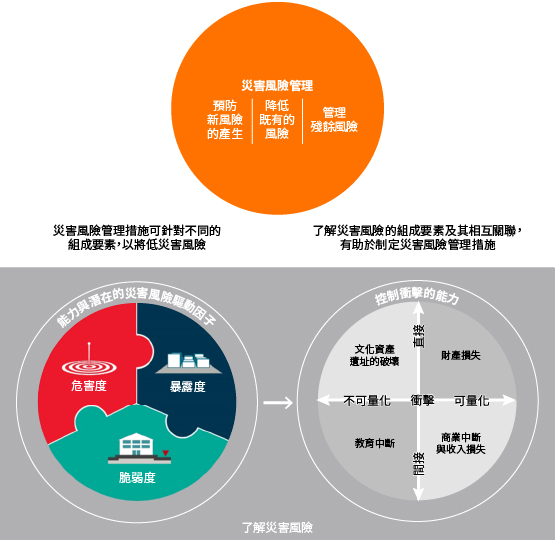

面對氣候變遷所驅動的天然災害,我們必須從風險管理的角度進行深刻探究。傳統的減災思維側重於透過嚴謹的工程方法,例如加高堤防、擴建排水設施等,來減少既有風險(Existing Risk)。然而,任何工程設計的保護標準皆有其上限。當災害的規模、強度或持續時間遠超過城市相關設施的禦災能量時,剩餘未被工程措施涵蓋的風險,便稱之為殘餘風險(Residual Risk)。事實證明,在極端氣候的背景下,殘餘風險是城市管理者無法迴避的核心挑戰。 圖1 聯合國減災署(UNDRR),既存風險、殘餘風險概念圖(本團隊改繪)

圖1 聯合國減災署(UNDRR),既存風險、殘餘風險概念圖(本團隊改繪)

既然工程方法有其極限,面對殘餘風險,便必須主要採用非工程方式進行調適,而社區韌性建構正是其中最為關鍵的方法。社區韌性,意指社區在面對災害衝擊時,能透過社區民眾的自主防災、自主應變能力,將災害對社區的衝擊降到最低,同時以最短的時間恢復社區原來的生活機能與社會秩序。這是一個從「被動接受保護」轉向「主動自我保護」的文化與機制轉變。

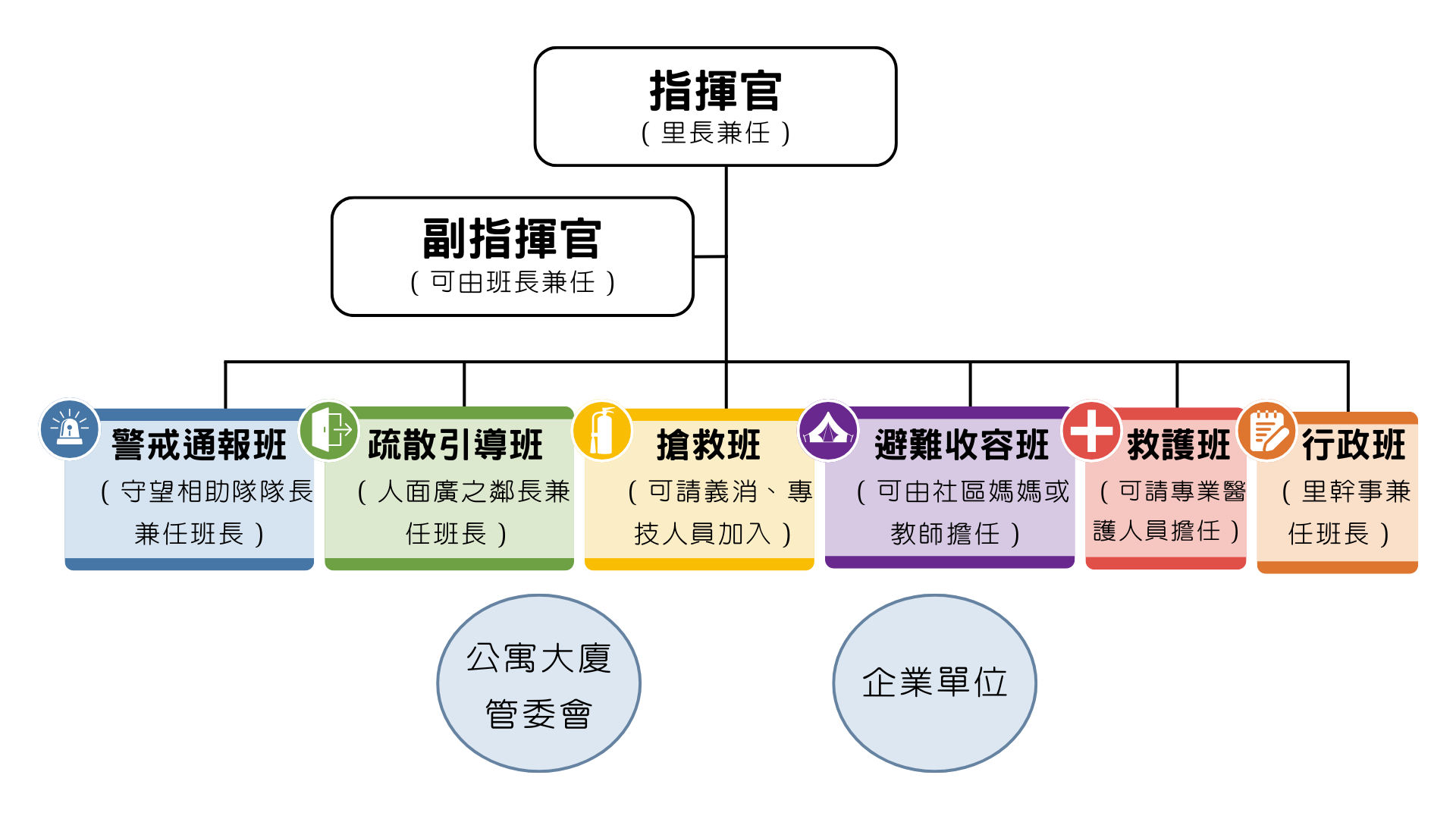

要將韌性概念落實於社區層面,關鍵在於組織化與功能化。如何有效地組織社區志工,並透過應變小組的功能分組,例如:行政班、警戒通報班、疏散引導班、避難收容班、搶救班、救護班,達成明確的分工合作之效,是將紙上藍圖轉化為群體力量的必要步驟。只有當社區能有條不紊地自主運作時,才能真正發揮群體力量,有效降低殘餘風險對社區造成的影響,實現「自己的社區自己救」的目標。

圖2防災社區組織架構圖(資料來源: 潘宗毅教授提供,本團隊改繪)

目前,臺北市政府在殘餘風險管理上,主要針對不同災害設定警戒值,以便在極端天氣來臨時能快速反應。然而,隨著極端天氣發生的頻率日益頻繁,警戒值被觸發的機率也將越來越高,這要求社區不僅要能應對單一災害,更應開始著重於複合式災害的調適整備。

複合式災害情境往往涉及多重風險疊加引發的連鎖效應,例如,長延時強降雨可能導致坡地土石流風險上升、同時引發大面積積淹水癱瘓交通,再結合高溫導致公共服務中斷和民眾中暑。在這種大規模且複雜的災害情境下,傳統偏重於實兵演練(Full-Scale Drill)的社區防災觀念,往往難以模擬並演練所有極端變數。

因此,我們建議應推廣採用「桌上演練(Tabletop Exercise, TTX)」的方式進行備災。桌上演練的好處在於能引導社區應變小組成員,在室內透過充分研討和腦力激盪,深入探討那些不易由實兵演練所呈現的極端複合式災害情境。例如,模擬電力中斷 72 小時後,如何維持通訊、水源與醫療。社區志工將更容易透過研討方式,針對氣候變遷帶來的不確定性,共同形成並優化社區應對調適的解決方案。

對於臺北市政府等公部門而言,雖然對於氣候變遷所引致的災害類型皆能高度掌握,但災害規模的提升,隨之而來的則是應變時間的極度縮短。這不僅考驗著政府的決策速度,更要求在一線的防救災工具上進行革新。因此,政府部門研發或引進更易於操作、部署快速、且適合社區志工使用的防救災裝備,將會是刻不容緩的任務。這些裝備應具備輕量化、模組化及操作直觀的特性,以便在專業救災力量尚未抵達前,社區自主應變力量能夠有效爭取黃金時間。

總而言之,臺北市在因應氣候變遷的調適行動中,必須認識到工程減災的上限,並將重心積極轉向以社區為核心的殘餘風險管理。透過 TTX 提升社區應對複合式災害的韌性與知識,並由政府提供快速、簡易且有效的防救災科技與裝備支援,方能確保這座城市在面對多重氣候風險時,更具前瞻性與整合性的思維,最終實現城市整體的可持續韌性。

|作者

潘宗毅博士

任職於臺灣大學氣候天氣災害研究中心。他專精於災害風險分析、城市韌性與洪水預警系統。透過資料驅動模型與高解析度地理資訊技術,開發高精度積淹水預警平台,涵蓋多個防災韌性社區。並深入探討社群災防管理與社會脆弱性。他亦是災害管理認證講師,曾獲2022年APRU最佳論文獎。